【就学前検診】知能検査を受けた息子の様子と感じたこと

就学前検診の時期ですね。

我が家の自治体では、親が付き添う学校での検診は10〜11月に予定されていて、

それとは別に、夏休み明けに幼稚園から発達センターへ行き、知能検査のみを集団で受ける機会がありました。

親の付き添いはせず、園の先生と子どもたちで、バスに乗って発達センターへ向かいました。

上の娘のときとは形式が違い、少し驚きました。

今回は、息子が発達センターで受けた知能検査について書いていきます。

就学前健診の知能検査って?

就学前に行われる知能検査は、全国的に共通する形式で行われる簡易なスクリーニング検査で、

小学校入学に向けた基礎的な力を確認するために実施されます。

多くの場合は子どもたちが集団で机に向かい、学校の授業のような雰囲気の中で進められる形式です。

内容としては、図形や数の認識、言葉の理解、順序や比較の判断などが中心で、

子どもたちは先生の指示に従いながら、自分のプリントに〇をつけたり、印をつけたりしながら進めていきます。

会場は静かな雰囲気で、一斉に同じ課題に取り組む形となっており、

落ち着いた空間で授業のように進行するのが一般的です。

文字を書くことはほとんどないため、まだ文字が書けないお子さんでも問題ありません。

息子のときは、書ける子だけが自分の名前を記入したとのことでした。

検査結果は保護者に詳しく伝えられないこともありますが、

必要があれば後日、面談や発達相談につながることもあります。

当日の息子の様子

息子は発達障害があり、普段から発達センターに通っています。

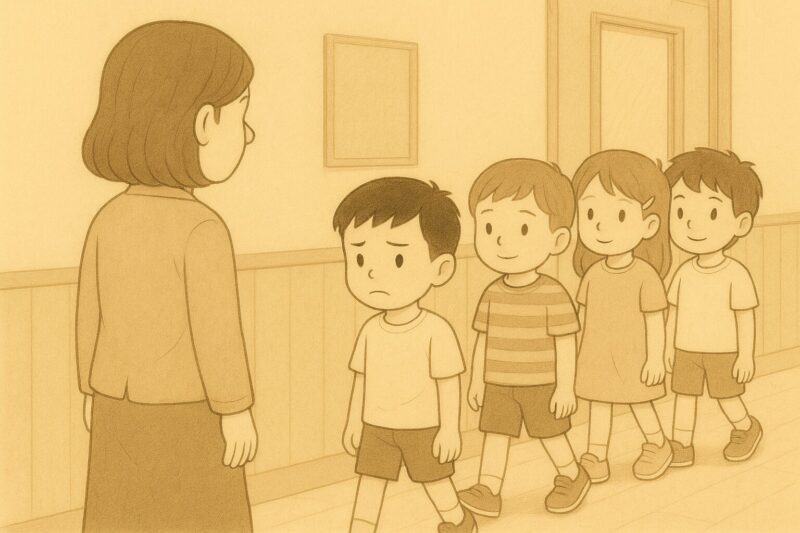

当日の様子については、いつもお世話になっている先生から、

「緊張した表情で廊下を歩いてた」と教えて頂きました。

息子は、いつもと違う場所や雰囲気の変化に敏感な特性があります。

検査に向かう場面での緊張は、その影響だったのだと思います。

ですが、帰宅後に「すごく簡単だった!」と笑顔で話していたのが印象的でした。

「しまじろうより簡単だったよ」と嬉しそうに言っていて、

毎日取り組んでいる【こどもちゃれんじタッチ】の内容に似た問題が出ていたようです。

無理なく自分のペースで取り組めるので、就学前におすすめの教材です。

難しいと感じる課題があまりなかったことで、本人なりに落ち着いて取り組めたのかもしれません。

普段は緊張からうまく力を出せないこともある息子ですが、

本人が「簡単だった」と感じるくらいの内容や慣れた問題であれば、安心して取り組めることがわかり、その感覚も大切にしていきたいと思いました。

点数について

知能検査の結果は、保護者には伝えられない形式でしたが、

後日、発達センターの先生とのやりとりの中で、

「9割くらいは正答していましたよ」と教えていただきました。

それを聞いて、緊張しながらも、落ち着いて取り組めたのかなと、少し安心しました。

検査を通して感じたこと

知能検査は、子どもの力を知るための一つの指標にすぎません。

出題される内容が「簡単」に感じるか「難しい」と感じるかは、本当に子どもによってさまざまです。

また、検査という場面の緊張感や、いつもと違う環境の中では、

普段の力を出しにくいお子さんも少なくないと思います。

基本的には、ありのままの姿で検査を受けられればそれで十分だと思いますが、

お子さんが少しでも安心して臨めるように、

日ごろから家庭でワークやプリントに親しんでおくのも、ひとつの準備として有効だと感じました。

七田式もおすすめです。

支援につながるきっかけとして

我が家はすでに支援に繋がっているため、今回の検査で何か対応が変わることはありませんでしたが、

これまで支援につながっていない場合、検査結果をきっかけに声がかかることもあると聞いています。

そんなとき、我が子が「引っかかった」と感じ、落ち込んでしまう方もいるかもしれません。

「みんなと違うのかも」「発達が遅れているのかも」と不安に感じるのは、

お子さんのことを想う気持ちがあるからこそだと思います。

でも、入学してから困りごとがはっきりするよりも、

その前に気づけていれば、環境や関わり方を考える時間が持てるという意味では、

とても大きなことだと感じています。

実際、うちの小3の娘は、就学前健診では特に何も言われませんでしたが、

小学校に入ってから発達の凸凹がわかりました。

もう少し早くわかっていれば、もっといろいろなことをしてあげられたのに…と思いました。

もし知能検査の結果で個別に声がかかっても、

それはお子さんに合った環境や支援を、一緒に考えていくきっかけになります。

先生たち、福祉課の職員さん、発達センターの職員さんたちと相談しながら、

無理のない形で、その子らしく過ごせる環境を整えていくスタートになると思います。

▷ 就学相談・支援級見学についてについては別の記事で詳しく書いています

支援級の見学・相談・準備まとめ